Ein Beitrag über Repräsentation, Verantwortung und kollektive Bilder.

Gastbeitrag vom Female Photoclub (FPC) zur Ausstellung Common Ground.

Text: Natalie Stanczak

Grafik: Helmut Morrison & Conny Sommer

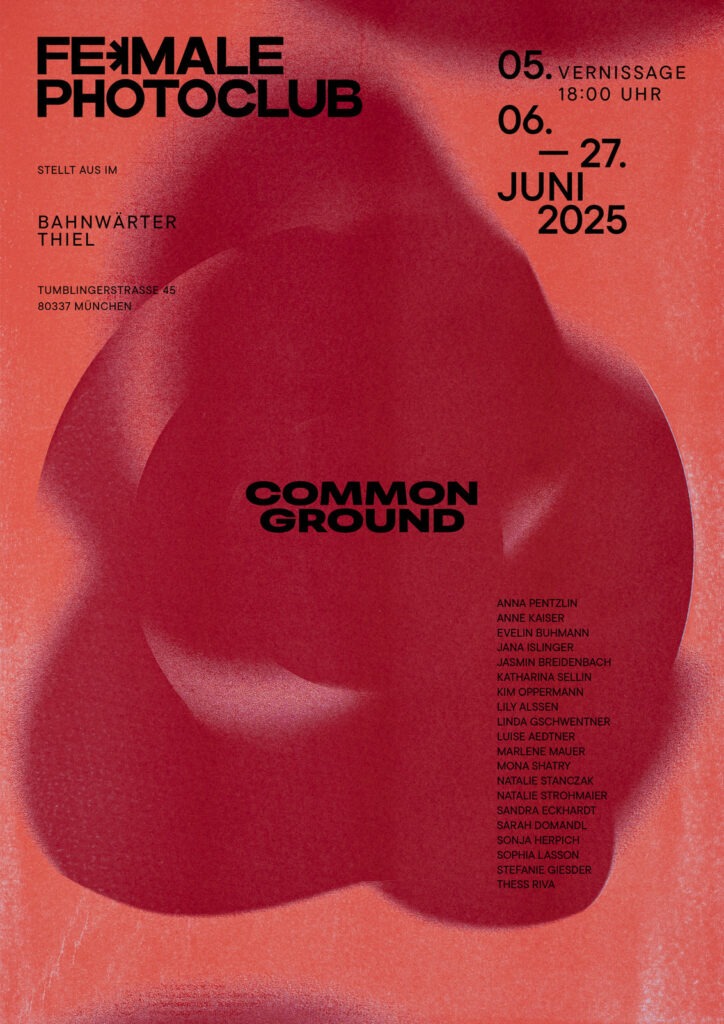

Die Ausstellung Common Ground des Female Photoclub München, die vom 5. bis 27. Juni 2025 im öffentlichen Raum des Bahnwärter Thiel in München zu sehen ist, will mehr als schöne Bilder zeigen.

Sie möchte einen Denkraum öffnen: über Repräsentation, Machtverhältnisse, Körper und Sichtbarkeit – und über die Frage, welche Rolle Fotografie dabei spielt.

Zwanzig Fotografinnen zeigen Werke, die sich mit gesellschaftlich oft marginalisierten Themen beschäftigen: Alter, Migration, Behinderung, Körper, Sexualität, Gemeinschaft und Sichtbarkeit. Nicht als Abbild, sondern als Positionierung. Nicht als Dokumentation, sondern als Diskursbeitrag.

„Common Ground“ meint dabei eben keinen Konsens. Sondern einen realen wie symbolischen Raum, in dem Differenz ausgehalten wird – und dadurch Verbindung entstehen kann.

Zwischen Planen, Wind und Wandel

Die auf Planen und Fahnen gedruckten Arbeiten bewegen sich im Wind, verheddern sich, saugen Regen auf, werden von der Sonne erwärmt. Sie verändern sich mit Wetter, Licht und Tageszeit – fast so, als wären sie in einen Dialog mit ihrer Umgebung. Ihre Materialität selbst verweist auf das Fluide, wie die Geschichten, die sie tragen.

Das Ausstellungsgelände – kein neutraler White-Cube, sondern ein Ort künstlerischer Vielfalt und sozialer Offenheit – wurde gewählt, um diese Haltung zu spiegeln. So wird versucht die Ausstellung für Menschen zugänglicher zu machen, die sich in traditionellen Ausstellungskontexten oft nicht repräsentiert fühlen.

Der Körper ist nicht neutral

Viele der Arbeiten stellen den Körper ins Zentrum – als Träger von Geschichte, als Projektionsfläche gesellschaftlicher Normen, als widerständiges Subjekt.

In der Soziologie spricht man vom politischen Körper: Körper, die gesellschaftlich markiert, reguliert, bewertet werden – durch Geschlecht, Hautfarbe, Alter, Behinderung etc.

Alle Körper sind politisch. Doch manche werden mehr politisiert als andere – insbesondere dann, wenn sie als „nicht normativ“ wahrgenommen werden. Common Ground versucht diese Körper sichtbar zu machen. Aber nicht als Symbol oder ästhetisches Objekt – sondern als Teil eines offenen Prozesses der Selbstrepräsentation.

Zwischen Sichtbarkeit und Reproduktion – fotografische Verantwortung

Dabei ist Sichtbarkeit nie neutral. Sie ist politisch – weil sie Machtverhältnisse widerspiegelt. Und sie ist wirkmächtig – weil sie unsere Wahrnehmung prägt.

Wer wird gezeigt – und wie?

Wer darf sich selbst darstellen – und wer wird dargestellt?

Diese Fragen stehen im Zentrum von Common Ground. Sie fordern Haltung, Zweifel, Reflexion – und rufen zur Verantwortung auf.

Die Fotografin Anna Pentzlin beschreibt in ihrem Ausstellungskonzept „Eine Frage des Standpunktes“ das Dilemma, mit dem sich viele von uns in der Praxis konfrontiert sehen:

„Wie kann ich für mich und für andere sprechen, ohne gleichzeitig für andere zu sprechen? Wie kommt ein Modell, eine fotografierte Person, zu einer selbstermächtigenden Mitwirkung an einem Bild? Welche Beziehung gehen wir miteinander und mit der Kamera ein? Und welche Wirkkraft haben diese Bilder – können sie das verheißungsvolle Versprechen von mehr politischer und ökonomischer Teilhabe durch Repräsentation einlösen?“

Fotografie ist kein neutraler Akt

Die französische Kunsttheoretikerin Marie-José Mondzain beschreibt die doppelte Machtdynamik des Bildes: Es kann Unterdrückung verstärken oder Räume der Freiheit eröffnen – besonders für Menschen, denen aufgrund von race, Klasse oder Geschlecht systematisch Zugänge verwehrt bleiben. Diese Wirkmacht liegt sowohl bei der bildschaffenden als auch bei der betrachtenden Person.

In seinem Essay „Why Intent Matters“ analysiert der Fotograf Jay Simple, wie auch der scheinbar intuitive Blick oft durch kulturelle Prägungen und koloniale Muster gesteuert ist.

Wer fotografiert wird, begibt sich in eine Position der Verletzlichkeit – wird einem Blick, einer Interpretation, einem System ausgesetzt.

Fotografie ist kein neutraler Akt. Sie ist Beziehung. Prozess. Verantwortung.

Simple fordert, dass wir nicht nur das fertige Bild betrachten – sondern auch die Intention, die Machtverhältnisse und die Fürsorge, mit der es entstanden ist. Dann haben Bilder transformatives Potenzial, wie Mondzain formuliert: ihre Fähigkeit, neue Wirklichkeiten zu entwerfen, bestehende Normen zu hinterfragen – und Träume zu ermöglichen.

Fotografie als kollektiver Prozess – und soziale Praxis

Fotografie ist somit immer auch ein kollektives Medium. Sie ist kein isolierter Akt, sondern Teil eines Netzwerks aus Macht, Beziehungen, Erfahrungen und Bedeutungsstrukturen.

Die Kamera ist Werkzeug, aber nie neutral. Das Bild entsteht durch die Interaktion zwischen Fotografin, abgebildeter Person und dem jeweiligen Kontext, in dem es entsteht. Der Blick wird geformt – vom Habitus (Bourdieu), von Erfahrungen, Erwartungen und Normen. Und das Bild entfaltet seine Wirkung nicht allein – sondern erst durch Betrachtung, Interpretation und die Einbettung in Diskurse.

So verstanden ist Fotografie immer auch kollektives Gedächtnis. Jedes Bild wird Teil davon, wie wir als Gesellschaft erinnern, wahrnehmen, kategorisieren. Oder vergessen.

Gerade in Projekten wie Common Ground wird diese Komplexität zur gestalterischen und ethischen Herausforderung:

- Wie können wir darstellen, ohne zu vereinnahmen?

- Wie lassen wir Raum für Selbstbestimmung?

- Wie vermeiden wir, marginalisierte Menschen zu Symbolträger*innen zu machen?

Viele Arbeiten entstehen im Dialog mit den Porträtierten. Sichtbarkeit wird nicht einfach „verliehen“, sondern geteilt. Denn Sichtbarkeit allein reicht nicht – entscheidend ist, wie sie entsteht und wer sie kontrolliert.

Fotografie kann – im Sinne von Social Design – ein Raum sein, der Beziehung stiftet. Der Teilhabe ermöglicht. Der Fragen verhandelbar macht, statt Antworten vorzugeben.

Das Spannende an vielen der gezeigten Arbeiten ist: Sie erzählen nicht nur individuelle Geschichten.

Sondern berühren ein kollektives Gefühl. Erfahrungen, die über das Individuelle hinausgehen und so einen Raum für andere eröffnen, sich darin wiederzufinden.

Für den Female Photoclub München ist genau das zentral: Fotografie nicht nur als ästhetische Praxis zu verstehen – sondern als gesellschaftliche Verantwortung.

Sichtbarkeit allein genügt nicht. Was zählt, ist der Weg dorthin – und was sie ermöglicht.

Common Ground steht für eine Praxis, in der Beziehungen entstehen, Perspektiven geteilt, Verantwortung übernommen und Räume gemeinsam gestaltet werden.

Eine Ausstellung als Zusammenarbeit. Als kuratorisches Experiment. Als Einladung zum Dialog.

Im öffentlichen Raum. Für alle.

Common Ground ist kein abschließendes Statement. Sondern ein offener Prozess – nicht nur ein Ort der Sichtbarkeit, sondern ein Raum, in dem Resonanz entstehen kann.

Common Ground – 5. bis 27. Juni 2025

Bahnwärter Thiel, Tumblingerstraße 45, München

Eine Ausstellung des Female Photoclub München

www.femalephotoclub.com

Autorin: Natalie Stanczak (sandsackfotografie) ist freie Fotografin und Soziologin und Teil des Female Photoclub München. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit Fragen von Sichtbarkeit, Körper, Zugehörigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe.